台風一過でホッとした人、必見!プロが教える「静かなる劣化」の見つけ方。将来の修理費100万円を防ぐ、屋根・外壁0円セルフチェック術

こんにちは。京都市山科区で総合リフォームを手がけている、株式会社RIzaimです。

台風が去って、窓の外に広がる青空。「よかった、今回も我が家は無事だった」って、思わずホッとしますよね。その気持ち、すごくよくわかります。

瓦が飛んだわけでもない。窓ガラスが割れたこともない。見た感じ、何も変わっていないように見える。だから大丈夫だろうって。

でも実は、ここからが本当の勝負なんです。

というのも、台風被害の本当の怖さって、パッと見てわかる派手な損傷じゃないんですよね。じわじわと、でも確実に家を蝕んでいく「静かなる劣化」。これこそが最大の敵なんです。この目に見えない小さな損傷を見逃してしまうと、数年後には修理費が5倍、ひどい時には10倍に膨れ上がることも。これは決して大げさな話ではありません。

この記事で得られること

- 専門知識がなくても、たった15分で「我が家のSOSサイン」を見つけ出すプロの視点

- 業者に連絡する前に知っておきたいチェックポイント

- 賢い火災保険の活用術

- 未来の大きな出費を未然に防ぐ「お家の健康診断」

この記事を最後まで読んでいただければ、専門知識がなくても、たった15分で、しかも絶対に安全な地上から「我が家のSOSサイン」を見つけ出すプロの視点が手に入ります。

未来の大きな出費を未然に防いで、大切な我が家と家族を長く守るための「お家の健康診断」。さっそく始めてみましょう。

なぜ「見た目、問題なし」が一番危ないのか?”静かなる劣化”が修理費を5倍にするメカニズム

台風後の「見た目は大丈夫」という油断。

これこそが、住宅の寿命を縮める最大の原因だと、私は考えています。

放置された軽微な損傷が、数年後には修理費5倍以上の深刻なダメージへと発展してしまう。一体なぜこんなことが起きるんでしょうか?

住宅の防水機能って、実は二段構えになっているんです。外壁材や屋根材といった「表面」と、その内側にある防水シートなどの「内部」。この二重のバリアで雨水から家を守っています。

ところが台風の強風で生じた、ほんのわずかなヒビやズレ。そこから雨水が侵入し始めると、見えない壁の内側で防水シートを突破して、家の構造体である木材を静かに腐らせていくんですよね。

京都の気候特性

京都は盆地特有の湿度の高さがあって、一度水分が内部に入り込むと、カビや腐食の進行が他の地域よりも早い傾向にあります。特に山科区なんかは盆地の東側に位置していて、冬の冷え込みと夏の蒸し暑さが厳しいエリアでしょう?この寒暖差と湿気が、住宅の劣化を一気に加速させてしまうんです。

放置による修理費の膨張:具体例

具体例を一つ挙げてみますね。

屋根のてっぺんにある金属の板、棟板金を固定する釘が1本、台風の風で少し浮いてしまったとします。初期段階なら、釘の打ち直しや板金の交換で数万円から15万円程度の修理費で済むことが多いんです。

放置による修理費の経年変化

棟板金の釘浮きを発見した場合のケーススタディ

-

初期段階(発見時)5〜15万円

釘打ち直し・板金交換

-

半年後10〜25万円

防水シート部分補修

-

1年後30〜50万円

下地木材の交換開始

-

2年後100万円超

構造体の大規模修繕

※実際の費用は損傷範囲・建物状況により変動します

でもこの小さな隙間を見逃すと、どうなるか。

雨水が内部に侵入。半年後には防水シートに染み込み始める。1年後には下地の木材が湿気を帯びてくる。そして2年後——下地の木材が腐り始めて、天井にシミが出現するんです。この段階での修理費は数十万円規模に跳ね上がります。

さらに放置すれば、構造体の腐食につながって、気づいた時には100万円を超える大規模な工事が必要になる。こんなケース、決して珍しくないんですよね。

もちろん、実際の修理費用は損傷の範囲や建物の状況、足場の必要性なんかによって大きく変わってきます。でも放置することで修理費が数倍から10倍以上に膨れ上がるっていう構図は、多くの専門家が口を揃えて指摘している現実なんです。

私たちが実際に目にしてきた現場でも、「あと半年早く気づいていれば」っていう事例が山ほどありました。これは本当にもったいない話なんですよね。

だからこそ、お家の健康状態は「早期発見・早期治療」が鉄則。

深刻な事態に陥る前に、表面に現れた小さなサインを見つけ出すこと。これが何よりも重要になってくるわけです。

命が一番大事!絶対に屋根に登らない「地上セルフチェック術」7つのポイント

セルフチェックの鉄則は「安全第一」。

屋根に登るなんて危険な行為は絶対にしないでください。地上やベランダから、プロと同じ視点で「お家のSOSサイン」を見つける7つのポイント。これをお伝えしていきますね。

安全上の重要な注意事項

毎年のように、台風後の屋根点検中に転落事故が報告されているんです。特に台風通過後は屋根が濡れていて滑りやすく、普段以上に危険な状態。専門家は適切な安全装備と知識を持っていますけど、一般の方が屋根に上るのは命に関わる危険な行為なんですよね。

幸いなことに、本当に重要なサインの多くは地上からでも十分に確認できます。魔法じゃありませんが、正しい知識さえあれば素人でもかなりの精度で危険を察知できるんです。

双眼鏡やスマートフォンのズーム機能を片手に、お家の周りをぐるっと一周してみてください。できれば晴れた日の明るい時間帯がベストですね。

それでは、具体的なチェックポイントを見ていきましょう。

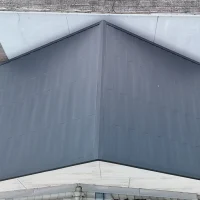

屋根の頂上部分をチェック

棟板金(むねばんきん)という金属の板に、不自然な浮きや変形はないでしょうか?

屋根のてっぺんを覆っているこの金属板、実は台風の強風を最も受けやすい部分なんです。板金を固定している釘が浮いていたり、板金自体が波打っていたりする場合は要注意。次の強風で一気に剥がれてしまう可能性があります。

屋根全体の状態

瓦やスレート(薄い板状の屋根材)に、ズレやひび割れはありませんか?

特に京都北部や滋賀北部みたいに冬に凍結する地域では、小さなひび割れが冬の間に凍害で拡大して、春には大きなダメージになることがあるんですよね。わずかなズレでも見逃さないことが大切です。

雨樋の様子

割れや歪み、接続部の外れはないですか?

次の雨の日に、変な場所から水が溢れていないかも確認してみてください。雨樋が正常に機能しないと、壁や基礎部分に水が回り込んで、思わぬところから劣化が始まってしまいます。それと、詰まりの原因となる落ち葉や枝が溜まっていないかもチェックしておきましょう。

外壁のつなぎ目

ゴム状のシーリング(コーキング)に、ひび割れや痩せはないでしょうか?

シャープペンシルの芯(0.5mm)が入る隙間は危険信号です。

湿度の高い京都の盆地では、ここからの浸水が壁内カビの温床になりがち。特にサッシ周りや外壁材の継ぎ目は念入りに確認してほしいポイントですね。

外壁全体の表面

表面に、みみず腫れのような膨れや、塗膜の剥がれはないですか?

これは内部に水分が入り込んでいるサインかもしれません。あと、外壁を手で触ってみて白い粉が付く場合——これ、チョーキング現象って言うんですけど——塗装の防水機能が低下している証拠なんです。

窓やサッシ周り

外壁との隙間や、シーリングの劣化はないでしょうか?

窓周りって構造上、雨水が入り込みやすい場所なんですよね。サッシのレール部分に水が溜まっていないか、窓枠と外壁の間のシーリングが切れていないか。このあたりを確認してみてください。

基礎部分

表面に幅0.5mm以上のひび割れ(ヘアクラック以上)はありませんか?

基礎のひび割れは建物全体の強度に関わる重要なサインです。特に斜めに走るひび割れや、幅が大きいひび割れは要注意。地震の多い日本では、台風後だけじゃなく定期的なチェックをおすすめします。

お家からのメッセージ

これらのサイン、実は家があなたに送る「ちょっと助けて!」のメッセージなんです。

一つでも見つけたら、慌てずに次のステップに進んでいきましょう。

そのサイン、DIYは危険信号!セルフチェックの限界と「賢い専門家」の選び方

セルフチェックはあくまで「健康診断」。

発見したサインがどのくらい深刻かっていう「精密検査」は、専門家でなければ判断できないんですよね。

そして信頼できる専門家を見つけること。これが、お家を守る最善手となります。

なぜかって言うと、本当の問題は壁や屋根の「内側」で起きているからなんです。防水シートの破れや下地材の腐食は、専門的な知識と機材がなければ確認できません。市販の補修材で安易にDIYを行うと、水の出口を塞いでしまって、かえって内部の腐食を加速させる危険性すらあるんですよ。

「ちょっとした隙間だから、ホームセンターでシーリング材を買ってきて埋めよう」

この気持ち、めちゃくちゃよく分かります。でもその判断が命取りになることもあるんです。お財布には優しく見えても、長い目で見れば大損する可能性が高い。

プロだからできる精密診断の実例

たとえばプロはドローンを使って、安全に屋根全体の高精細な写真を撮影したりします。あと赤外線サーモグラフィーっていう特殊なカメラで、目には見えない壁内部の雨漏りの兆候——温度が低い部分——を突き止めたりもするんです。

プロの診断ツールと技術

これって人間ドックでレントゲンやCTを撮るのと同じですよね。表面からは見えない内部の異常を、科学的に正確に診断できるわけです。

京都・滋賀の気候を熟知した地域密着の業者なら、この土地特有の劣化パターンにも精通しているはず。より的確な診断が期待できます。たとえば京都の底冷えによる結露の問題とか、夏の湿気によるカビの発生パターンとか。地域ならではの知見を持っているかどうかって、実は大きな違いを生むんですよね。

信頼できる専門家を見極めるポイント

じゃあ、どうやって信頼できる業者を選べば良いんでしょうか?

以下のポイントを参考にしてみてください。

- 点検結果を写真や報告書で詳しく説明してくれる → 口頭だけじゃなく、視覚的な証拠を提示してくれる業者は信頼度が高いです

- 不必要な工事を勧めない → 今すぐ必要な工事と、数年後でも大丈夫な工事を明確に区別してくれる

- 地域での実績が豊富 → 京都・滋賀の気候を理解している地元業者は、的確なアドバイスができます

- 保険申請のサポート経験がある → 後述する火災保険の活用について、適切なアドバイスができる

- アフターフォローが充実している → 工事後の定期点検や保証があるかどうかも重要ですね

セルフチェックで異常を見つけたら、「自分で何とかしよう」じゃなくて、「まずは専門家に相談しよう」と考える。

これが結果的に、時間も費用も節約する賢い選択なんです。

知らないと大損!台風被害を「火災保険」で賢く直すための自己防衛術

台風による被害の多くは、火災保険の「風災補償」を使って修理できる可能性があります。

ただし——ここが重要なんですけど——「無料で直せる」っていう甘い言葉で近づく悪質な業者から身を守る知識を持つことが大前提。

保険が適用されるのは、あくまで「台風が原因の損害」であって、「経年劣化」は対象外なんです。このルールを悪用して、「経年劣化も台風のせいにして申請しましょう」なんて不正請求をそそのかしたり、高額な手数料(修理費の30〜40%とか)を請求する「火災保険申請サポート業者」とのトラブルが後を絶ちません。

トラブル急増中

国民生活センターにも、こうした業者とのトラブル相談が年々増加しているっていう報告があるんですよね。巧妙な手口に騙されないよう、正しい知識を身につけておきましょう。

賢く保険を活用し、悪質業者を撃退する2つのポイント

ポイント1:「証拠写真」は3点セットで撮る

保険申請の鍵は、被害状況を客観的に示す証拠です。

保険会社は現場を見に来ないことも多いため、写真の質が承認の可否を分けます。以下の3点セットを撮っておけば、説得力が格段に上がるんですよ。

- 建物全体が写った写真 → 「どの建物のどの部分か」を示す

- 被害箇所がどこか分かる中距離の写真 → 「屋根のどのあたり」など位置関係が分かる

- 定規などを当てて損傷の大きさが分かる近距離の写真 → 「ひび割れの幅が何センチ」など具体的なサイズを示す

台風通過直後、安全が確認できたらすぐに撮影しておくことをおすすめします。時間が経つと、台風被害なのか経年劣化なのか判断が難しくなる場合があるからです。

ポイント2:突然の訪問者には即答しない

「保険を使えば無料で修理できますよ」「近所で工事をしていて、お宅の屋根が気になりました」

こんな風に突然訪問してくる業者には要注意です。

こうした業者の典型的な手口はこんな感じ。

- 「今日中に契約すれば特別価格」と焦らせる

- 「保険申請をサポートします」と言って高額な手数料を要求

- 経年劣化の部分も台風被害として申請するよう指示

- 契約後、不当に高い工事費用を請求

このような業者に遭遇したら、その場での契約は絶対に避けてください。

「まずは加入している保険会社に確認します」って伝えましょう。本当に台風被害があるなら、急いで契約する必要なんてないんです。

火災保険申請の正しい手順

火災保険の申請って、実は契約者本人で十分可能なんですよね。以下の手順で進めましょう。

火災保険申請の7ステップフロー

- 保険代理店または保険会社に連絡 → 台風被害があった旨を伝える

- 必要書類を確認 → 保険会社から申請に必要な書類の案内がある

- 被害状況の写真を撮影 → 前述の3点セットを準備

- 信頼できる地元の工務店に見積もりを依頼 → 修理にいくら必要かを明確にする

- 保険会社に書類を提出 → 写真、見積書、被害状況報告書などを提出

- 保険会社の調査 → 場合によっては鑑定人が現地調査に来る

- 保険金の支払い → 承認されれば保険金が支払われる

保険金額は実際の修理費用に基づいて決定されるため、先に業者と契約する必要はありません。むしろ保険金額が確定する前に契約してしまうと、後でトラブルになる可能性があるんですよ。

重要なポイント

火災保険の申請は契約者本人で十分可能です。

まずはご自身の保険代理店や保険会社に連絡して、その上で信頼できる地元の工務店に見積もりを依頼する。これが最も安全で確実な道のりですね。

見落としがちな室内チェックポイント〜天井裏に潜む危険信号

外部のチェックも重要なんですけど、実は室内にも台風被害のサインが現れることがあるんです。

多くの方が見落としがちな、室内のチェックポイントもご紹介していきますね。

天井や壁のシミ・変色

台風の後、天井や壁に今までなかったシミや変色はありませんか?

これって雨漏りの初期サインかもしれないんです。特に「ちょっと湿っぽい感じがする」とか「かすかにカビ臭い」みたいな微妙な変化も見逃さないでください。京都の湿気の多い気候では、一度カビが発生すると繁殖が早くて、健康被害にもつながります。

天井裏・屋根裏の状態

可能であれば、押し入れの点検口や小屋裏収納から天井裏を覗いてみてください。

懐中電灯で照らして、以下の点をチェックしましょう。

- 木材に水滴や濡れた跡はないか

- カビの発生はないか

- 断熱材が湿っていないか

- 屋根裏に雨染みはないか

ここで異常が見つかった場合は、すでに雨水が内部に侵入している可能性が高い。早急な対応が必要です。

窓周りの結露やカビ

台風後、窓周りの結露が増えたり、サッシにカビが生えやすくなったりしていませんか?

これって窓周りのシーリングが劣化して、外気が入り込みやすくなっているサインかもしれません。単なる換気不足って決めつけずに、外部からも窓周りを確認してみましょう。

ベランダ・バルコニーの排水

次の雨の日に、ベランダやバルコニーの排水状況を確認してみてください。

- 排水口が詰まって水が溜まっていないか

- ベランダの床に亀裂はないか

- 防水層が剥がれていないか

ベランダの防水機能が低下すると、直下の部屋に雨漏りが発生する原因になります。特に京都の夏は夕立が多くて、ベランダへの負担が大きいため、定期的なチェックが重要なんですよね。

外見上は何ともなくても、室内にサインが現れているケース。

意外と多いんです。外部チェックと併せて、室内の変化にも敏感になっておきましょう。

台風後だけじゃない!季節ごとに行いたい「お家の健康診断」カレンダー

台風後の点検は非常に重要です。

でも理想を言えば、年間を通じて定期的な点検を習慣化すること。これがお家を長持ちさせる最善策なんですよね。

京都・滋賀の気候に合わせた、季節ごとの点検ポイントをご紹介しましょう。

春(3月〜5月):冬のダメージをチェック

冬の凍結や雪の重みによるダメージがないか確認する時期です。

- 屋根材のひび割れや欠け

- 雨樋の歪みや外れ

- 外壁のクラックの拡大

- 凍害による劣化

特に滋賀北部みたいな寒冷地では、冬の間に生じた凍害が春になって表面化することがあります。

梅雨前(5月下旬〜6月上旬):雨への備え

梅雨の長雨に備えて、防水機能を確認する時期ですね。

- 雨樋の詰まり除去

- 外壁のシーリング状態

- ベランダの防水層

- 窓周りのコーキング

梅雨時の長雨で初めて雨漏りに気づくっていうケース、実は多いんです。その前に対策しておけば安心でしょう?

台風シーズン前(6月〜7月):強風への備え

台風が本格化する前に、飛散や剥がれのリスクを減らす時期です。

- 棟板金の固定状態

- 屋根材の浮きやズレ

- 雨戸やシャッターの動作確認

- 庭木の剪定(強風で折れて飛ぶのを防ぐ)

台風シーズンが始まってからでは業者も混み合います。余裕を持って点検・修理を済ませておきましょうね。

台風シーズン後(10月〜11月):被害の確認

本記事でご紹介した内容を実践する時期です。

- 7つのチェックポイントを確認

- 室内の異常もチェック

- 必要に応じて専門家に相談

被害が見つかったら、冬が来る前に修理しておくことをおすすめします。

冬前(11月〜12月):寒さへの備え

京都の底冷えに備えて、断熱・防寒をチェックする時期。

- 窓の隙間風チェック

- 換気扇や通気口の確認

- 給湯器や配管の防寒対策

- 屋根の雪対策(豪雪地域)

寒さが本格化してから対策するより、事前に準備しておく方が快適に過ごせます。

このように、台風後だけじゃなく季節ごとの点検を習慣化すれば、お家の異常を早期に発見できます。

結果的に修理費用を抑えることができるんです。スマートフォンのカレンダーアプリにリマインダーを設定しておくのもおすすめですよ。

まとめ:台風一過のセルフチェックは、未来への最高の投資

台風一過のセルフチェック。

これって決して面倒な作業じゃないんです。

未来の大きなトラブルと出費から、あなたの大切な家族とお家を守るための、最も簡単で、最も効果的な愛情表現だと思いませんか?たった15分の点検が、数年後の100万円を節約するかもしれない。そう考えれば、これほどコストパフォーマンスの高い行動はないはずです。

見た目の静けさに惑わされず、お家が発する小さなSOSに耳を傾ける習慣を持つこと。

それがこの先10年、20年と安心して暮らしていくための、何よりの「防災」になります。

今日からできる3つのアクション

- まずは晴れた日に、家の周りを散歩するところから → 双眼鏡とスマホを持って、7つのチェックポイントを確認

- 異常を見つけたら写真を撮る → 保険申請にも使える3点セットで記録

- 信頼できる専門家に相談 → 自己判断でDIYせず、プロの診断を受ける

京都・滋賀という独特の気候風土で暮らす私たちだからこそ、地域に根ざした知識と経験を持つ専門家のサポートが心強い味方になるんです。

「見た目は大丈夫だったから」と安心して過ごすのか。

「念のため確認しておこう」と行動するのか。

この小さな違いが、数年後の大きな違いを生むんですよね。

「自分で判断できない…」と感じたら、お気軽にご相談ください

「自分でチェックしてみたけど、このサインが危険なのか判断できない…」

「屋根の状態が、地上からではどうしても見えにくい…」

「火災保険の申請について、具体的にどう進めれば良いか分からない…」

もし少しでも不安を感じたら、私たち専門家を頼ってください。

株式会社RIzaimでは、京都市山科区を中心に、お客様の住まいの健康状態を守るお手伝いをしています。無理な営業は一切いたしません。お家のプロとして、現在の状況を正確に診断して、今本当に必要な対策だけを誠実にお伝えすることをお約束します。

ドローンを使った屋根の詳細点検や、赤外線カメラによる雨漏り診断、火災保険申請のサポートまで。地域密着だからこそできる、きめ細やかな対応を心がけています。

まずは無料の専門診断で、お家の「健康状態」を詳しく知ることから始めましょう。

何か疑問点やご相談があれば、お気軽に株式会社RIzaimまでお問い合わせください。

台風シーズンが終わったこの時期だからこそ、落ち着いて、じっくりと、大切なお家のことを考えてみませんか?

あなたとご家族が、安心して快適に暮らせる住まいを守るために。

私たちRIzaimは、いつでもお力になります。