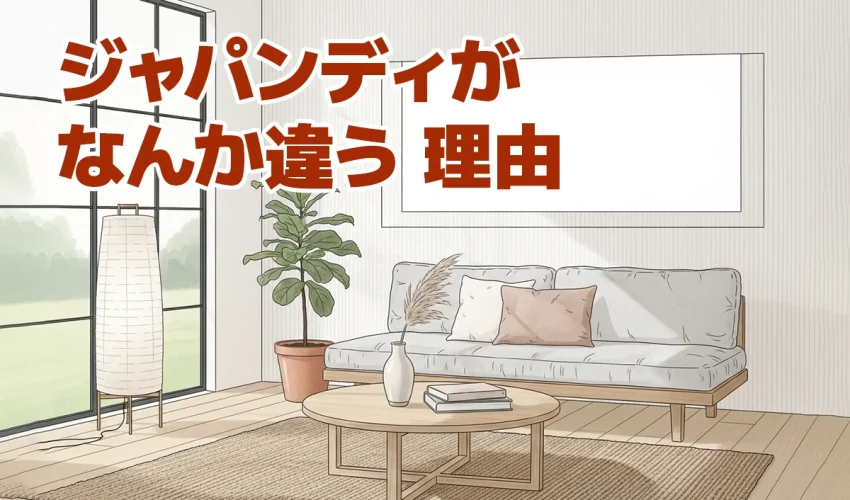

「なんか違う…」は卒業!2025年秋冬、本物の『ジャパンディ』を叶えるプロの3つの掟

すっかり定番となった「ジャパンディ」スタイル。心地よくて、ミニマルで、お洒落。誰もが憧れるその響きに、SNSや雑誌を見て「うちもこんな風にしたい!」と思っている方も多いのではないでしょうか。しかし、いざ挑戦してみると「ただのシンプルな部屋?」「なんだかモデルルームみたいで落ち着かない…」なんて経験、ありませんか?

ご安心ください。その「なんか違う」には明確な理由があります。この記事では、数々の住まいを見てきたプロの目で、ありがちな”なんちゃってジャパンディ”の落とし穴を解き明かし、2025年秋冬の最新トレンドを交えながら、あなたの暮らしを格上げする「本物のジャパンディ」を実現するための3つの掟を、具体例とともに徹底解説します。

掟の壱:素材感こそが魂と知るべし! ― 「質感」で空間に深みを出す

ジャパンディの本質は、単に「白と木」を組み合わせることではありません。視覚だけでなく、思わず触れたくなるような「天然素材の豊かな質感」を重ね合わせることに、その神髄があるんです。

安価なプリント合板や人工的な素材ばかりで構成された空間は、どうしても平面的で冷たい印象になりがちですよね。日本の「侘び寂び」が愛でる不完全さや、北欧の「ヒュッゲ」が大切にする温もりは、本物の木が持つ木目、リネンのしわ、陶器の土の感触といった、自然素材ならではのテクスチャーによって初めて生まれるのです。

例えば、「リビングをとにかくスッキリさせたい」と願うBさんの家。床も家具も同じような木目調シートで統一した結果、なぜか落ち着かないノッペリした空間に…。そこでプロは、ソファに一手間加えることを提案します。

見た目の色だけでなく、素材が持つ「質感」にこだわること。それが、”なんちゃって”から脱却するための、最初にして最大の掟です。

素材選びの具体的なポイント

-

木材は「重さ」で判断:本物の無垢材は、持ち上げた時に「おっ」と思うほどの重量感があります

-

触って確認する習慣を:天然木には必ず木目の凹凸があり、プリント合板とは手触りが全く違います

-

継ぎ目をチェック:高品質な家具は「ダブテイル継手」や「ホゾ継手」といった伝統的な技法を使用しています

掟の弐:配色は三色に絞るべし! ― 「くすみトレンドカラー」を操る

お洒落なジャパンディ空間の配色は、ベース7割、メイン2.5割、アクセント0.5割の比率を意識し、基本的には3色程度にまとめることが、洗練された空間づくりの黄金比とされています。

架空のシナリオとして、寝室をジャパンディにしたいCさんのケースを考えてみましょう。失敗例は、ベージュの壁、グレーのベッド、ブラウンの床、ネイビーのカーテン…と、落ち着いた色を選んでいるつもりでも、色数が多くて散漫な印象になっているパターンです。これをプロが手直しするなら、まず壁やカーテンをアイボリーやライトグレー(ベース70%)で統一。ベッドフレームやチェストをグレージュやブラウン(メイン25%)に。そして、ここからが腕の見せ所。クッションやアートフレームといったごく小さな面積に、2025年秋冬のトレンドカラーである「バーガンディ」や「ダスティーブルー」(アクセント5%)をほんの少しだけ加えるのです。この”神は細部に宿る”的なアクセント使いが、空間全体を一気に引き締め、プロフェッショナルな仕上がりへと昇華させます。

色の黄金比を守り、トレンドカラーはあくまで「スパイス」として使うこと。この引き算の美学こそが、ジャパンディの色彩設計の極意です。

2025年秋冬の注目カラーパレット

ベースカラー推奨色

掟の参:空間の重心を制するべし! ― 「余白」と「陰影」をデザインする

ジャパンディの心地よさは、「間」と「光と影」によって作られます。家具は背の低い「ローアングル」で統一し、照明は「一室多灯」で陰影をデザインすることが、成功への鍵となります。

日本の床座文化に通じる「低い暮らし」は、天井を高く見せ、空間に開放的な「余白」を生み出します。また、部屋全体を均一に照らす天井のシーリングライト一つでは、空間が平面的になりがちですよね。複数の間接照明で光を分散させ、美しい陰影を作り出すことで、北欧の「ヒュッゲ」が大切にする、心安らぐ居心地の良い雰囲気が生まれるのです。

よくある失敗例は、大きなソファや背の高い本棚が空間を圧迫し、煌々と照らす白い光の照明で落ち着かないリビングです。これを改善するには、まず家具の重心を下げます。ソファやテレビボードを脚付きのロータイプにするだけで、視線が抜けて部屋が広く感じられますよ。そして照明計画。天井の照明は光の色をオレンジがかった「電球色」に変えて明るさを少し落とし、フロアランプやテーブルランプを部屋の角に置きます。和紙や天然素材のシェードを通した柔らかな光が、壁に美しい陰影を描き出し、空間に奥行きとムードをもたらします。「見せる収納」は本当に好きなものだけに厳選し、あとは扉付きの収納に「隠す」。この徹底した「余白」と「陰影」のデザインこそが、ジャパンディの真骨頂です。

モノを置くことだけでなく、何もない空間「余白」と、光が当たらない部分「影」を意識的に作ること。それが上質なジャパンディ空間を完成させる最後の掟です。

照明計画の黄金ルール

-

色温度は2700K〜3000K:温かみのある電球色を選ぶ

-

一室三灯以上:時間帯や気分に合わせて明るさを調整

-

調光機能を活用:時間帯や気分に合わせて明るさを調整

-

間接照明の活用:壁や天井に光を当てて柔らかく反射させる

家具配置のチェックポイント

-

視線の高さを意識:座った時の目線より低い家具を選ぶ

-

脚付き家具で軽やかに:床が見える面積を増やして開放感を演出

-

動線を確保:家具と家具の間は60cm以上の余裕を持たせる

-

フォーカルポイントは一つ:主役となる家具やアートは一つに絞る

まとめ:心から安らげる空間づくりへ

ここまで、本物のジャパンディスタイルを実現するための3つの掟、「素材感」「配色」「空間の重心」について解説してきました。表面的なスタイルを真似るのではなく、その背景にある「侘び寂び」と「ヒュッゲ」の哲学、つまり「不完全なものの美しさ」と「心安らぐ時間」を大切にする心を持つことが、何よりも重要です。

「自分の場合はどうすれば?」「素材選びや照明計画に自信がない…」

そう感じたら、ぜひ一度、住まいづくりのプロにご相談ください。あなたの理想の暮らしや大切にしたい価値観を共有することから、本物の空間づくりは始まります。

私たちと一緒に、あなたのための「心地よい暮らし」をデザインしてみませんか?