京都・滋賀の冬の「凍害」に

本当に強い外壁材は?

30年以上の実績を持つプロが本音で語る窯業系サイディング vs ガルバリウム徹底比較

今年も来ましたね、あの京都特有の”底冷え”の季節が。外壁の小さなひび割れ、見て見ぬふりしていませんか?壁を触ると手に白い粉が付く、あの現象も。

実は、これ。見過ごしてはいけないサインかもしれません。

冬の寒さで外壁が静かに悲鳴を上げている、「凍害」という現象の始まりなんです。放っておくと、想像以上に大変なことになってしまうんですよ。

この記事では、30年以上京都・滋賀エリアで外壁リフォームに携わってきた私たちの視点から、JIS規格や気象データ、そして30年後まで見据えたコストシミュレーションに基づいて、窯業系サイディングとガルバリウム鋼板を徹底的に比較していきます。

この記事を読めば、こんなことがわかります

- 後悔しない材料選びのコツ:初期費用だけじゃない、長期コストまで見据えた判断基準

- プロの視点での材料分析:あなたの家に最適な外壁材が見えてくる

- 業者選びの極意:信頼できる施工業者を見抜く、具体的な質問方法

それじゃあ、さっそく京都・滋賀の気候に合わせた外壁材選びの真実に迫っていきましょうか!

第1章:そもそも外壁の「凍害」って何?京都・滋賀で他人事じゃない科学的な理由

水が氷に変わる力で家が壊れる?凍害の恐ろしいメカニズム

「凍害」って言葉、初めて聞く方も多いんじゃないでしょうか。

簡単に言うと、外壁材の内部に浸み込んだ水分が凍ったり溶けたりを繰り返すことで、建材がじわじわと破壊されていく現象なんです。じわじわと、というのがミソで。気づいたときには手遅れ、なんてこともあるんですよ。

この破壊力の源は、水の特殊な性質にあります。

水が氷に変わるとき、体積が約9〜10%も膨張するって知っていましたか?たった1割と思うかもしれませんが、これが外壁材の内部で起こると大変なことになるんです。

凍害のメカニズム:水が氷になると体積が膨張する

この膨張で外壁材の中に強烈な圧力が発生して、微細なひび割れがどんどん進んでいきます。で、気温が上がって氷が溶けると、今度は再び水分を吸収して、次の凍結サイクルでさらに亀裂が拡大する。

この悪循環が、外壁を内側から静かに、でも確実に破壊していくわけです。

わかりやすく例えるなら。ペットボトルに水を入れて冷凍庫に放り込むと、容器がパンパンに膨らむでしょう?あれと同じことが、あなたの家の外壁の中で起きているんですよ。ゾッとしますよね。

劣化は段階的に進行していきます。

まず初期段階では「ポップアウト現象」と呼ばれる、米粒大の表面剥離が発生。進行すると「スケーリング」になって、薄いうろこ状に表面がペロペロ剥がれ落ちるようになります。最終的には「爆裂」に至って、内部から壁材が破裂したように壊れてしまう。

こうなると、もう大掛かりな修繕が避けられません。

「底冷え」と「湿度」がカギ。データで見る京都・滋賀の凍害リスク

「凍害なんて、北海道や東北の問題でしょ?」

そう思っていませんか?私もこの仕事を始めた頃はそう思っていました。でも、実際には違うんです。京都・滋賀のような温暖な地域でも、凍害は十分に起こりうる。いや、むしろ起こっているんです。

京都盆地は周囲を山で囲まれた特殊な地形なんですよね。

冬季には冷気が逃げにくくて、これがあの独特の「底冷え」を生み出している。気象データを見ると、年間約20日は氷点下に達していて、凍害発生の閾値である氷点下2℃以下になる機会が結構あるんです。

しかも日較差が激しい。昼間はそこそこ暖かくなるのに、夜になるとガクッと冷え込む。この温度差が、凍結・融解サイクルを頻繁に引き起こすんですよ。

滋賀県の地域差

滋賀県はもっと地域差が顕著です。南部は比較的温暖ですけど、北部・湖北地域(長浜、米原、余呉あたり)は近畿地方で最も雪が多くて、積雪が2〜3mに達する地域もあります。建築基準法で多雪区域に指定されているくらいですから。こういった地域では、外壁に特に高い耐凍害性能が求められるわけなんです。

5分で完了!我が家の凍害危険度セルフチェックリスト

ちょっと、ご自宅の凍害リスクをチェックしてみませんか?

- 築10年以上で、最後の塗装から8年以上経過している

- 外壁を触ると白い粉がつく(チョーキング現象)

- 外壁やシーリングにひび割れがある

- 外壁の色褪せや剥がれが目立つ

- 北側や角部分に劣化が集中している

- 水回り周辺の外壁が気になる

3個以上該当したら要注意です。専門家による診断を受けることを、強くおすすめします。

第2章:シェアNo.1の窯業系サイディング、凍害に弱い「3つの構造的弱点」

弱点①:素材自体が水を吸う「セメント質」という避けられない宿命

窯業系サイディング。

日本の新設戸建住宅外装材シェアの約78〜80%を占める、圧倒的主流素材ですよね。コスパに優れていて、デザインバリエーションも豊富、施工も容易。これだけ聞くと、まさに理想的な外壁材じゃないですか。

でも。凍害との関係では、重大な脆弱性を持っているんです。

その根本原因は、主成分がセメント質であること。セメントって本質的に防水性がない素材で、「超強化された紙粘土」と例えられるほど水を吸いやすい性質があるんですよ。これ、プロの間ではよく使われる例えなんですけど、結構的を射ているんですよね。

実際の吸水量、どれくらいだと思いますか?

24時間で自重の約半分に達するんです。半分ですよ。素材自体に微細な空隙(細孔)が多数存在していて、軽量化のために混和材を使用した多孔質な構造になっているから、水分がスイスイ浸透しちゃう。

つまり、窯業系サイディングの防水性能は、表面の塗装に完全依存しているわけです。この塗膜がバリアとして機能している間は問題ないんですよ。でも、経年劣化で塗膜が破れると、基材が直接吸水を始めてしまう。これが凍害への入り口になるんです。

弱点②:防水の生命線「塗膜」と「シーリング」の経年劣化

じゃあ、その大切な防水バリアである塗膜とシーリング材って、どう劣化していくんでしょうか。

- 築7〜8年頃から、外壁を触ると白い粉が付く「チョーキング現象」が始まります。これは塗膜の劣化の初期サイン。

- 築8〜10年で防水性能が大幅に低下。ここがターニングポイントですね。

- 築10年以上放置すると塗膜剥離が始まって、基材が直接吸水を開始してしまう。ここまで来ると、凍害のリスクが一気に跳ね上がります。もう待ったなしの状態です。

シーリング材はさらに深刻でして。

耐用年数が5〜10年と塗装より早く劣化するんですよ。ひび割れや剥離から外壁裏側へ雨水が浸透してしまって、これが建物全体の劣化を加速させる原因になります。

プロの視点:「寒冷地仕様」のサイディングは何が違うのか?

ここまで読んで、「じゃあ窯業系サイディングは京都・滋賀じゃ使えないの?」って不安になった方もいるかもしれませんね。

ご安心ください。寒冷地仕様の製品を選べば、凍害リスクを大幅に軽減できるんです。

寒冷地仕様の3つの違い

- 基材を高密度化して吸水性を低減している

- 小口(断面)にも防水処理を徹底している

- フッ素や無機系の高耐候塗料を採用している

これにより、塗膜の耐用年数が15〜20年程度まで延びるわけです。普通のサイディングの倍近いですよね。

代表的な製品としては、ニチハの「オフセットサイディング」やケイミューの「セラディール」シリーズなんかがあります。もちろん、その分お値段は張りますけど、長期的に見れば十分に元が取れる投資だと思いますよ。

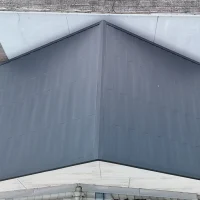

第3章:凍害最強は本当?ガルバリウム鋼板のメリットと見落としがちな「死角」

最大の強み:素材が水を吸わない!原理的に凍害に強い理由

ガルバリウム鋼板の最大の特徴。

それは、金属材料だから水を吸収しないという点なんです。これが凍害に対して「最強」と言われる根本的な理由ですね。

窯業系サイディングはセメント+繊維の構造で、塗膜劣化後に吸水しやすくなってしまう。一方、ガルバリウム鋼板は素材自体が非吸水性。だから凍結・融解サイクルによる材料の膨張・破壊という現象が原理的に起こらないんです。

わかりやすく言うと、水を吸わないから凍らない、凍らないから壊れない。シンプルですよね。

ガルバリウム鋼板の構成

めっき層がアルミニウム55%、亜鉛43.4%、シリコン1.6%(質量比)で構成された金属めっき鋼板なんですよ。亜鉛めっき鋼板の3〜6倍の耐久性があって、適切なメンテナンスを実施すれば40年以上持つとも言われています。

寒冷地で凍害によりボロボロになった窯業サイディングを、ガルバリウム鋼板でカバー工法(既存の外壁の上に新しい外壁を重ね張りする方法)する事例が多いのも、この圧倒的な耐凍害性が理由なんですよね。

死角①:壁の中で汗をかく?「内部結露」という隠れたリスク

ここまで読むと、「ガルバリウム鋼板って完璧じゃん!」って思いますよね。

でも、ちょっと待ってください。実は金属であるがゆえの重大なリスクが存在するんです。

それが「内部結露」。

金属は熱伝導率が高いから、冬場に外気温で冷やされやすい性質があるんですよ。これで壁体内に温度差が生じて、室内の湿度の高い空気が冷やされて結露水が発生しやすくなる。

この結露水が壁体内部に滞留すると大変なことになります。下地材(木材など)を腐食させたり、断熱材を湿らせて断熱性能を低下させたり。これは窯業系サイディングの素材破壊とは違って、建物の構造体自体を危険に晒す深刻なリスクなんです。

正直言って、内部結露による下地の腐食は、外壁材そのものの破損よりも怖いかもしれません。

でも、対策は明確なんですよ。「通気工法」の徹底です。

通気工法とは

通気胴縁を設置して、軒先吸気材や高所ガラリ、棟換気材を使って外壁内部に空気の通り道(通気層)を確保する。これで結露水を速やかに排出できて、下地の含水を抑えることができるんです。

京都・滋賀のように多湿な地域では、この通気工法が特に重要になってきます。

施工業者を選ぶ際は、「通気工法」への理解と実績があるかを必ず確認してください。ここをちゃんと説明できない業者への依頼は、長期的に見て本当に危険ですから。

死角②:デリケートな表面。「傷」と「サビ」への正しい知識

ガルバリウム鋼板について、もうひとつ知っておいてほしい重要な点があります。

それは「錆びにくい」と「絶対に錆びない」は違う、ということ。

板厚0.4mm程度と薄くてデリケートなんです。傷がつくとめっき層が剥離して、赤錆が発生してしまう。特に注意が必要なのが「もらい錆」ですね。

これ、実際の現場でよく見かけるんですけど。他の金属(錆びた釘、アンテナ、物置など)との接触や、施工時の切粉残留、線路脇なら鉄粉が原因になります。

雨がかからない部位は特に錆びやすい。バルコニー下、玄関周り、軒裏なんかは要注意です。

メンテナンスのポイント

年に1〜2回の水洗いを推奨しているんです。また、色褪せが気になる場合は、10〜15年程度で美観維持のための塗装を検討するケースもあります。ただし、高圧洗浄機は表面を傷つけちゃうので、普通のホースで優しく洗い流してくださいね。

第4章: 【最重要】30年間の総費用で比較!プロによる本音のコスト&性能分析

初期費用 vs 維持費。30年間のライフサイクルコスト(LCC)徹底シミュレーション

外壁材を選ぶとき、多くの方が初期費用に目が行きがちです。

わかりますよ、その気持ち。できるだけ安く抑えたいって思いますよね。でも、ちょっと待ってください。本当に重要なのは30年間のトータルコスト(ライフサイクルコスト:LCC)なんです。

あくまで一例ですけど、30坪の住宅をモデルケースに、標準的な条件での試算を比較してみましょうか。

-

窯業系サイディング

(高耐久仕様)- 初期費用

- 約350万円

- 塗装(7〜10年ごと×2回)

- 約160〜240万円

- シーリング交換(5〜10年ごと×3回)

- 約45〜75万円

- 清掃・点検

- 約15万円

- 修繕

- 約35万円

- 30年間合計

- 約605〜715万円

-

ガルバリウム鋼板

- 初期費用

- 約400万円

- 塗装(色褪せ対策×1〜2回)

- 約50〜100万円

- シーリング交換(10〜15年ごと×2回)

- 約30〜50万円

- 清掃・点検

- 約10万円

- 修繕

- 約15万円

- 30年間合計

- 約505〜575万円

この試算だと、初期費用でガルバリウム鋼板が約50万円高いんですけど、30年間で見るとガルバリウム鋼板の方が約30〜210万円程度安くなる可能性があるんです。

ただし、これはあくまで標準的な条件での一例ですからね。

実際のコストは、選択する製品のグレード、塗料の種類、施工業者、メンテナンス計画によって大きく変わってきます。とはいえ、窯業系サイディングは防水性維持のために定期的な再塗装が必須なのに対して、ガルバリウム鋼板は塗装の頻度が少ない傾向にある。

だから長期的には維持費を抑えられる可能性が高いと言えるでしょう。

あなたの家に合うのはどっち?一目でわかる性能・デザイン比較表

コスト以外の性能面でも比較してみましょうか。

| 比較項目 | 窯業系サイディング | ガルバリウム鋼板 | 京都・滋賀でのポイント |

|---|---|---|---|

| 耐凍害性 | 寒冷地仕様は○ |

原理的に最強 |

湖北エリアは特に重要 |

| 断熱性 | 低〜中程度 |

断熱材一体型を選択 |

夏の暑さ対策にも影響 |

| 耐火性 | 不燃材料認定 |

高いが窯業系には及ばず |

密集地では重要 |

| 重量 | 約14〜18kg/㎡ |

約3〜5kg/㎡ |

耐震性に有利 |

| デザイン性 | 豊富なバリエーション |

金属的な質感が中心 |

景観条例との適合性 |

| メンテナンス頻度 | 7〜10年ごと |

10〜15年ごと |

足場代も考慮が必要 |

| 耐用年数 | 約30〜40年 |

約25〜35年 |

適切なメンテナンス前提 |

| 初期費用 | 比較的安価 |

やや高額 |

カバー工法で差を縮小可能 |

| 30年間LCC | 約605〜715万円 |

約505〜575万円 |

長期視点では有利な傾向 |

評価基準:◎=非常に優れる、○=優れる、△=やや劣る

【地域特化】京都市の景観条例も忘れずに。デザイン性で選ぶ際の注意点

外壁材を選ぶときに、京都市内にお住まいの方が絶対に忘れちゃいけないことがあります。

それが「景観条例」への適合性。

京都市の新景観政策では、外壁の色彩について細かい規定が設けられていて、鮮やかすぎる高彩度の色は制限されているんですよ。せっかく気に入った色を選んでも、条例に引っかかったら元も子もないですからね。

デザイン選択のポイント

窯業系サイディングは多彩なカラーバリエーションから条例に適合した色を選びやすくて、土壁調、漆喰調なんかの和風デザインも豊富。京都の町並みに自然に溶け込ませたい方には有利かもしれません。

ガルバリウム鋼板はシルバー、グレー、ブラックといった無彩色系が中心ですから、これらは比較的対応しやすい傾向にあります。モダンでシンプルな外観が好みなら、むしろぴったりですね。

リフォームを検討される際は、お住まいの地域の景観条例を事前に確認しておくことをおすすめします。

第5章: 【結論】あなたの価値観で選ぶ!京都・滋賀の家に最適な外壁材診断

ここまで色々な角度から両素材を比較してきましたけど。

「結局、どっちを選べばいいの?」って疑問、ありますよね。実は、あなたが何を最も重視するかによって、最適な選択は変わってくるんです。

-

1

デザイン重視派

【窯業系サイディング(寒冷地仕様)】和風がいい、洋風がいい、理想の外観イメージが明確な方。京都の伝統的な町並みにしっくり調和させたい方。こんな方には窯業系サイディングがおすすめですね。

必須条件

- 寒冷地仕様製品を選ぶこと

- 高耐久塗料(フッ素・無機)を使うこと

- 高耐久シーリング材(耐用年数20年以上)を採用すること

- 7〜10年ごとの定期メンテナンスを受け入れること

この条件を守れば、デザイン性と耐久性を両立できますよ。

-

2

メンテナンス手間削減重視派

【ガルバリウム鋼板】頻繁なメンテナンスが難しい方。仕事が忙しくて時間が取れない、将来的に高齢になってメンテナンスの手配が大変になりそう。シンプルでモダンな外観が好みの方。こういった方にはガルバリウム鋼板がぴったりです。

必須条件

- 通気工法に精通した業者に依頼すること

- 断熱材一体型製品を選ぶこと

- 高耐久シーリング材を採用すること

- 年1〜2回の水洗い清掃を実施すること

この水洗いだけは忘れないでくださいね。これさえやっておけば、かなり長持ちします。

-

3

長期コスト重視派

【ガルバリウム鋼板】初期費用より長期的な総コストを抑えたい方。老後の資金計画で維持費を最小限にしたい方。将来のことを考えると、できるだけお金をかけたくない。そんな方にもガルバリウム鋼板をおすすめします。

必須条件

- 通気工法の確実な施工

- 高耐久シーリング材の採用

多くの試算で30年間のトータルコストはガルバリウム鋼板が有利になる傾向があります。

複数業者から詳細見積もりを取って、長期的視点で比較してください。安易に初期費用だけで決めちゃダメですよ。

第6章:失敗しないための最終チェックポイント

外壁材だけじゃない!シーリング材こそ「耐用年数20年以上」を選ぶべき理由

ここまで外壁材本体について詳しく解説してきましたけど。

実はシーリング材の選択が、凍害対策の成否を左右する最重要ポイントなんですよ。これ、本当に大事なんで強調しておきます。

どんなに優れた外壁材を選んでも、シーリング材の寿命が短かったら意味ないんです。

メンテナンス周期がずれて無駄な足場代がかかる、なんてことになってしまう。標準的なシーリング材の寿命は5〜10年程度なんですけど、最新の高耐久シーリング材だと耐用年数が20〜30年に達するんですよ。

30坪住宅の足場設置費用、いくらだと思いますか?約15〜20万円です。決して安くないですよね。シーリング材に初期投資として数万円多く払うだけで、将来的な足場代を節約できて、トータルコストは大幅に削減される。これ、賢い選択だと思いませんか?

京都・滋賀のように寒暖差が大きい地域では、高耐久シーリング材の採用が特に重要になってきます。

良い業者を見抜くための「魔法の質問3選」

最後に、信頼できる施工業者を選ぶための具体的な質問をお伝えしますね。

これらの質問に明確に答えられる業者は、専門知識と実績を持っている可能性が高いと思っていいでしょう。

質問①:京都・滋賀エリアでの凍害対策の施工実績はありますか?

地域特性を理解していない業者は避けるべきです。具体的な施工件数や事例を聞いてみましょう。曖昧な返答しかできなかったら、ちょっと怪しいかもしれません。

質問②:ガルバリウム鋼板の場合、通気工法はどのように施工しますか?

通気胴縁、軒先吸気材、高所ガラリなどの具体的な施工方法をスラスラ説明できるかチェックしてください。「ちゃんとやります」だけじゃダメですよ。具体的に、です。

質問③:シーリング材は、耐用年数が何年のものを使いますか?

「標準的なものを使います」っていう回答だけでは不十分。具体的な耐用年数(できれば20年以上)を確認しましょう。ここで数字が出てこない業者は要注意です。

これらの質問に自信を持って、かつ丁寧に答えてくれる業者であれば、安心して任せられる可能性が高いですよ。

本日のまとめ

- 京都・滋賀は盆地特有の底冷えと日較差があって、凍結融解サイクルが頻繁に発生するんです。「雪国だけの問題でしょ」なんて思っていたら大間違い。

- 窯業系サイディングは防水バリアの維持が、ガルバリウム鋼板は通気工法による結露対策が凍害を防ぐカギになります。どちらもポイントを押さえれば、十分に京都・滋賀の気候に対応できる素材なんですよ。

- 30年間のLCCで判断すること、これが後悔しないための鉄則です。ガルバリウム鋼板は初期費用が高いものの、長期的には維持費を抑えられる傾向にある。目先の安さに飛びつかないでくださいね。

- 最終的なリフォームの成否は、地域特性を理解した信頼できる業者選びにかかっています。これ、本当に大事。いい業者に出会えるかどうかで、全てが決まると言っても過言じゃありません。

よくある質問(FAQ)

-

Q1. 凍害に強い塗料ってありますか?

塗料自体に凍害を防ぐ機能はないんですよ。

重要なのは、防水性が高くて長持ちする塗料(フッ素、無機など)を選んで、外壁材に水を吸わせないこと。凍害対策の本質は、「水分を外壁材内部に浸入させない」ことにありますからね。

高耐久塗料と高耐久シーリング材の組み合わせが効果的ですよ。

-

Q2. 外壁に小さなひび割れを見つけました。すぐに補修すべきですか?

名刺の厚みが入るような0.3mm以上のひび割れは、水の侵入経路になっちゃうので早期の点検をおすすめします。

0.3mm未満のヘアークラックでも、複数箇所に発生している場合は塗膜劣化のサイン。まずは専門家による無料診断を受けることをおすすめします。

放置すると、補修費用が何倍にも膨らむ可能性がありますからね。早めの対処が肝心です。

-

Q3. 補助金って使えるんですか?

断熱性能を高めるリフォームであれば、補助金の対象になる可能性があります。

例えば、断熱材一体型のガルバリウム鋼板への張り替えとか、断熱改修を伴う外壁リフォームなんかが該当する場合があります。

2025年の「住宅省エネ2025キャンペーン」では、開口部断熱改修や省エネ改修に対して補助金が用意されています。ただし、単なる外壁の塗り替えや美観目的のリフォームは対象外になる可能性が高いんで、事前の確認が必要ですね。

それと、予算終了次第締め切られるから、検討されている方は早めの申請がおすすめです。

最新の補助金情報とか、あなたのリフォーム計画が対象になるかの判定、申請サポートもご提供できますので、お気軽にご相談ください。

「うちの外壁、大丈夫かな…」

少しでも不安に思われたら

手遅れになる前に専門家にご相談ください。

まずはあなたの家の現状を正しく知ること、これが未来の安心への第一歩なんです。

株式会社RIzaimでは、京都・滋賀エリアの気候特性を熟知した専門スタッフが、

無料の外壁診断を承っております。

京都市山科区を中心に、お客様の理想の住まいづくりをサポートいたします。